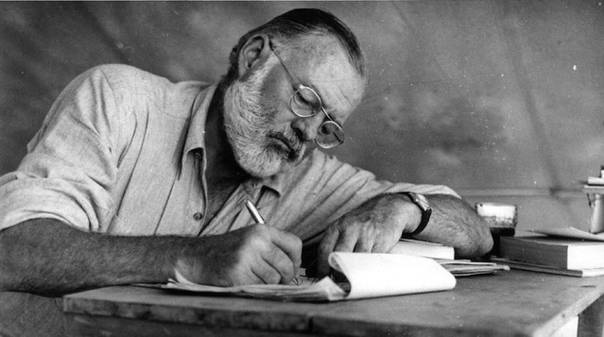

海明威:最好的写作注定来自你爱的时候

更新:2018-12-05 09:15:33

《巴黎评论·作家访谈》收录了十六位名作家的访谈,我最喜欢的,是欧内斯特.海明威的那篇。

访谈是从一个直接且根本的问题开始的,“真动笔的时候是非常快乐的吗?”海明威回答:“非常。”接下来,则是《巴黎评论》的保留问题,询问作家的写作习惯。海明威的回答我并不陌生,因为之前读过他的回忆录《流动的盛宴》,他每天一大早开始写作,“清凉的早上,有时会冷,写着写着就暖和起来。写好的部分通读一下,以便知道接下来会发生什么、会写什么,写到自己还有元气、知道下面该怎么写的时候停笔,第二天再去碰它。”这一点,我觉得是对写作者最有用的忠告,倘若现代以来的写作有些时候不可避免地要成为一场场对生命的消耗,那么,写作者必须懂得生生不息的道理,否则,他很快就会掏空自己,并毁坏自己。

又谈及写作环境的影响,海明威说:“我能在各种环境下工作,只有电话和访客会打扰我写作。”采访者又接着问:“要写得好是否必须情绪稳定?你跟我说过,你只有恋爱的时候才写得好,你能就此多说几句吗?”海明威回答:“好一个问题。不过,我试着得一个满分。只要别人不打扰你,随你一个人去写,你任何时候都能写,或者你狠狠心就能做到。但最好的写作注定来自你爱的时候。”我非常喜欢这样的回答,其中有一种斯多葛式的坚定,相信人是独立于命运和环境的,相信外在人事都不能作为自我损坏的借口,能损坏自己的只有自己。“最好的写作注定来自你爱的时候”,这句话可以和罗兰?巴特的另一句话对读,“我写作是为了被爱:被某个人,某个遥远的人所爱”,他们都是最好的作家,深知人世间的悲苦都必须在写作中转化成爱,才有意义。

海明威是一个挑剔的访谈对象,他不停地对所提出的问题加以评估:好一个问题,严肃的好问题,明智的问题,长效的累人问题,奇怪的问题……在被问及记者经历对作家的影响时,他先是试着回答了几句,然后不客气地否定道:“这是最无聊的老生常谈,我感到抱歉,但是,你要是问别人陈旧而扯淡的问题,就会得到陈旧而扯淡的回答。”在另一个时刻,他又说:“我中断自己认真的工作来回答你这些问题,足以证明我蠢得应该被判以重刑了。别担心,接着来。”

种种这些,在访谈中都被保留下来,这让我对采访者顿生敬意,又重新去看访谈前的印象记,是这本书诸多印象记中最细致深入的一篇,几乎本身已是很好的文章,在它的最后,我看到原来署的是乔治?普林敦的名字。乔治?普林敦对于中国读者,似乎还是比较陌生,但在美国他实际上已成为家喻户晓的传奇。前几年,他的传记出版,《三联生活周刊》的贝小戎写过一篇内容丰富的绍介短文,里面引用《纽约时报》的赞词:“就真实生活来说,普林敦非常杰出。家境好,有教养,有4个孩子,见过伟人和天才,他是我们的理想生活的缩影。他跟世界上最优秀的网球、橄榄球、曲棍球、棒球选手过过招,他帮助创建了公民新闻这一新的报道形式。他是诺曼?梅勒、戈尔?维达尔的好友,跟海明威在卡斯特罗革命之后的哈瓦那一起喝过酒。他还照料着著名的文学季刊《巴黎评论》……普林敦曾经感叹他没有写出一部伟大的美国小说,但他创造出了同样有价值的东西:一个伟大的美国品格。”

在普林敦身上,有一种对昙花一现般灿烂生命的不懈追求,这种追求,同样属于海明威,甚至,属于每一位认真苛刻的写作者,他们希望自己写下的每一篇文字,都不是一种数量上的累积,而是一次次全新的盛开。最近《老人与海》的张爱玲译本在内地出版,在“译者序”中,张爱玲说:“《老人与海》里面的老渔人自己认为他以前的成就都不算,他必须一次又一次重新证明他的能力,我觉得这两句话非常沉痛,仿佛是海明威在说他自己。”我读到这里的时候也很沉痛,仿佛爱玲在说她自己。