散文原创 | 《岭南无春,徽州有艾:一个游子的味觉乡愁》

2025-10-11 22:04 编辑:云彩间

文/迢迢去未停

身在岭南,漫长的夏天把秋冬扁扁地挤在来年春季里,而春又承接早早候着的夏。于是树在眨眼间黄叶落尽、嫩芽萌发、浓枝疯长;人常常是“今穿皮袄明穿纱”,一周把四季疾疾历遍,对于天气、穿衣、景观等等实在摸不着头脑。这样任性又短命的春天总让人的春日情结飘飘然飞回徽州——那是一个诗词书画都无法全力描绘的美丽春城。

清明来临,是艾叶最先埋下伏笔。那些鲜嫩油绿的枝叶呦,怎么能如此可爱,水霖霖、雾蒙蒙,一把把簇拥在一起,带着清早菜市场的新鲜和舒展,被勤劳的人们捧回家,摆在门前、窗户边、阳台上,家里的各个角落,于是大街小巷、屋里屋外都充盈着淡淡的青草香。所谓春天的味道,有多少由这艾叶来注解?

艾叶繁盛的季节,人们就会开始做一种叫清明粿的时令美食。我小时候喜欢跟在奶奶屁股后面看她做清明粿,所以对过程很是熟稔:新鲜的艾叶洗干净了煮熟,捞出来细细剁碎或绞碎,拌进面粉堆里和成面团,再搓得长长的,揪成一个个剂子,按扁了之后像包包子一样把馅儿包进面皮里——馅儿有咸有甜,甜的一般是芝麻和白砂糖,刚出锅的粿一口咬开,热腾腾的芝麻糖像黑岩浆似的涌出来;咸的一般是冬笋、豆腐干、辣椒、肉丁,咸香辣脆,正好中和了粿皮的黏糯。包好了就给它团成圆而扁的饼状,放进蒸笼,只待水汽里飘出青绿色的味道,就可以不顾忌着烫,左手递右手右手递左手,边吹边龇牙咧嘴地吃——因为面食最好的味道总是在刚出锅的短短几分钟里嘛。不过我们还是会一次蒸上几十个,吃不完的丢进冰箱冷冻层里,要吃的时候拿出来煎一煎、蒸一蒸,味道哪有一点褪色呢?总之我是吃不出变化的。

和清明相关的整个四月里,清明粿占据了生活的太多部分。无论是作正餐还是点心,亦或是夜宵,它总是那么恰如其分,不多不少、不吵不闹。匆匆啃着粿上学去的路上,我总疑心春天里清明粿太受欢迎,以至于早餐店生意都要惨淡许多。不过聪明的店主怎么会不知道加入这场绿色风潮呢,难怪“xx灌汤包”门口最显眼的蒸笼里都摆满了清明粿,我又这样想。

从小到大——严谨地说是到18岁,我心里总有这样一个恒等式:清明就应该吃清明粿。这是不必言说的默契和心领神会,仿佛循环不息的曲水流觞里,它总在固定的时间点流到你面前,你也自然而然地享受着熟悉的味道、食物、习俗带来的稳定和心安。然而离家求学到了广州,清明都快过完了,街头巷尾也没出现过那圆滚滚的绿胖子。问遍当地同学,个个都是疑惑地摇摇头:“我们不吃那个,也从来没听过。”哎——只有一声叹息。到底春天是一个地缘性的概念,离开了赖以生存的环境便是南腔北调的说不清楚。

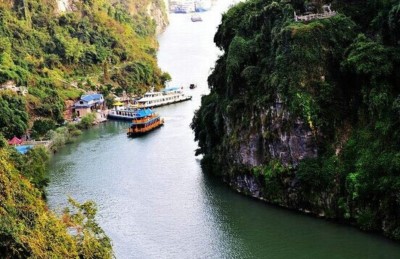

皖南山区,古徽州的所在,也算没那么严格的地理意义上的“江南”,当然有着人们提起水乡时的温柔怀想:白墙黛瓦、青砖石板、小桥流水人家,白描手法勾勒出的巨幅水墨画。在古建筑聚集的村落里,现代高楼大厦的尖锐棱角没有立足之地,汽车轰响、工厂低鸣被隔绝在群山之外,一切和谐和圆满被妥当地安放在山水之间。清明前后就是这片宁静祥和最美的时候。

丰沛的雨水润泽了浅青色的山峦,冲洗了高翘的马头墙,浸润了层层黛瓦,把整个世界擦拭得更稀薄、更明亮。而“烟雨”从不是虚拟的比喻,雨丝极细极密,等它从万里高空飘到脚边,早就四散化开了,可不就像烟雾一样吗。也像羊毫的笔尖刚触到笔洗,墨色便浓浓淡淡地扩散开来。如果这雨帘轻打在水面上,则像细密的针脚刺痛了水天碧色的绸缎,缎面上高墙小窗随风摇曳,小桥弯弯也似震颤,这样的料子裁成旗袍上身必定十分雅致。难怪文人墨客总是梦系田园、寄情山水,官场沉闷,难得灵光一闪;然而这墨色山水间,文学的熏陶、书画的摹物、心灵的启迪却是俯拾即是。

“一生痴绝处,无梦到徽州。”许多人只把“痴绝”和“徽州”联系在一起,以为是描写对徽州的痴迷眷恋。实则汤显祖的前两句是:“欲识金银气,多从黄白游。”结合起来便知他不屑徽商的世俗和富庶,放言一生中让他痴迷的所在绝不会有徽州。我想他这样轻狂,一定是没有见过清明时节的徽州。如若见过,别说是金银之气,就是穷酸之气、蒙昧之气也必定让他深深折服。

上大学以后,故乡与我而言,确是只剩冬夏而没有春秋了。我从不曾如此深切地感伤牵挂的一切远在千里之外,从不曾如此奋力回忆那些习以为常的人、事、物。徽州的清明,从此在少年时的记忆里慢慢淡去了…

上一篇:夜读散文|纸页间的秋声 下一篇:夜读散文|故乡的秋色