散文原创 | 南浔诗画里的缱绻时光

2025-05-21 12:46 编辑:云彩间

文字/龙绍提

初次来到南浔,晚间和妻子同游向往已久的古镇。此时,镇上的游客并不是很多,大家都在漫步细赏沿途的风景。偶尔有一两只小猫从脚边轻快地窜过,惊起细碎的光影。大多数店铺都在不慌不忙地精心打理着店内的一切,与其说是营生,更像在自家庭院研磨时光,认真烹制美食、打磨手工艺品,将往来游客当作至交亲友,满心诚意地捧出早已备下的心意。

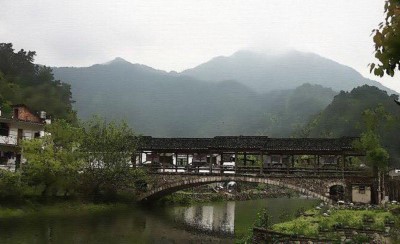

在古桥上,晚风轻拂细柳,两岸灯笼的倒影在水中被柔风揉成五彩斑斓的涟漪,随着过往的船只漂向远方。我牵着妻子的手,沿着河边廊檐闲走,只见屋檐下、河岸边聚着一长排喝茶用餐的游客,桨声欸乃里,古镇更显静谧惬意。

走进这些古老建筑中,便忍不住去揣想南浔古镇的悠悠往事,曾经的兴衰荣辱皆藏于岁月深处。镂空处悬着些蛛网似的光阴,风过时,竟把窗格外的灯影碎成了细鳞,一尾尾游进掌纹深处,恍若古镇将千般心事,都细细镂进了这不足盈尺的花窗里。我用指尖轻轻触摸雕刻精美的窗花,细腻纹路间,似有这座千年古镇的温度悄然漫过掌心。

发觉这里与家乡风貌大不相同,我们逛至九时许,多数店铺已陆续打烊,而我们那边这时候夜生活才刚开始。然后,我们行至街中心,仍有几家铺子亮着灯,或许是游客流连忘返,在店里面细细挑选心仪的物件。我们也顺着人群,拐进一家名为“南浔四季文创市集”的精品店,在琳琅货品间挑选许久,挑了几件颇具本地风情的首饰之后,才走出店铺。

我们沿着百间楼缓步而行。这一带有很多颇具特色的私房菜馆和茶馆,各种美食令人目不暇接,叫人望之食指大动,竟一时不知该选哪家落足。虽说离晚餐时分不是很久,但终究抵不过这烟火气的勾缠,味蕾早被撩拨得蠢蠢欲动。

最终,我们找到了一处靠岸的位置就坐。河风轻拂间,看水波托着灯笼碎影悠悠流过,耳畔传来桨声与邻座食客的谈笑声。此时,一边观赏眼前的风景,一边品尝着本地特色美食。舌尖漫过的不只是佳肴的鲜美,更是南浔古镇这夜色里独有的温柔况味。

次日清晨,窗外细雨飘飞。远眺而去,心心念念的江南烟雨古镇赫然入目,恰如梦境落于眼前,像一幅水墨画,太美了。感觉来得正是时候,我们按捺不住急切的心,快速洗漱之后,匆匆向景点赶去。

白日里的南浔古镇,别是一番风致。细雨织就的帘幕中,天空青如染黛,尽展江南烟雨水墨意韵。桥下,乌篷船载着游客在碧波间穿梭,船桨划破水面,碎成粼粼银鳞;两岸民居檐角升起袅袅炊烟,与雨雾缠绵成诗。青石板阶上,游客们擎着五彩伞盖往来漫步,伞面滴落的水珠溅起细碎水花,为古镇添了几分鲜活的烟火温情。

和爱人走上石桥,忽有缕缕香气裹挟着烟火气扑面而来。是小面的辛香、馄饨的清鲜、饺子的浓郁,在雨丝里酿成一阕暖胃的小调。我们循着香气拐进“龙凤面馆”,买了两碗招牌面。这家的面味道真不错,恨不得把汤喝完。吃完早餐,我们就向着下一个目的地的景点欣然前行了。

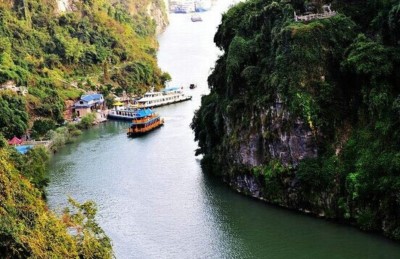

为了沉浸式感受江南水乡的灵秀之美,我们特意选择从码头乘船前往江静江的故居。待游船满载游客,便缓缓解缆启航了。

在船上,大家都屏息凝视着舷窗外的景致,不时举起手机或相机定格周围的美好瞬间。极目远眺,但见两岸青砖黛瓦错落有致,翠绿的柳丝扶风摇曳,各色花树竞放芳华。古老的建筑群与自然景致相映成趣,钩织一幅幅意境悠远的江南水墨画卷。

上岸后,我们便朝着目标景点信步而行。沿途走走停停,大约行走了半小时,我们就抵达此行首站:张静江故居。踏入朱漆大门,古雅的装饰风格与文物陈设便深深攫住众人目光。雕花走廊的立柱、格窗、门框、大梁等处,皆以细腻笔触勾勒出东方美学的神韵,每一道纹路都仿佛沉淀着岁月的诗行。

我们依次来到宜园、揽红阁、绮霞榭、清韵斋等景点,只见各处皆悬挂名人字画与诗词墨宝,氤氲着浓郁的文化气息。特别是大书法家于右任先生在匾额上题写的草书,笔势如云中蛟龙腾跃,墨韵间尽现风骨;玻璃窗上,况周颐撰文、郑孝胥书写的《宜园记》更是精妙,辞章优美如行云流水,意境悠远似空山闻籁。其中“半湖云锦万夫容”一句,以磅礴笔触绘就宜园的宏阔气象,而这篇《宜园记》作为园林文化的灵魂脉络,亦让百年庭院的历史底蕴愈发深沉厚重。

湖畔烟柳楼阁的倒影揉碎在波光里,与残荷疏影连成一片,偶有锦鲤穿梭其间,搅碎满池碎金。虽非荷花盛放的时节,却不妨碍我们在心头勾勒出“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红” 的盛景。到那时节的湖塘,该是怎样一番翠盖摇风、丹霞照水的绚烂啊!

走出张静江故居,我们旋即来到南浔金氏故居纪念馆,沉浸式感受浓郁的家风文化氛围。踏入大门,明清至民国时期的名人墨宝、留声机、转唱机等精致物件有序陈列,在岁月的光晕里诉说着往昔故事。整座院落的设计以传统中式风格为筋骨,巧妙融入西洋元素,雕梁画栋间可见拱券窗棂,青砖铺地时偶遇拼花地砖,这般中西合璧的意趣,恰是民国风情的生动注脚,让东西方文化交融之美可触可感。

然后我们再步入后园,池塘被嶙峋假山环抱,池畔边百年古木参天,藤蔓蜿蜒攀附于廊柱,花草葳蕤间隐约露出青石小径,恍若穿越至明清文人的诗画梦境。穿过题有“曲径通幽”的月洞门,另一处精致园子豁然眼前。此处虽占地不大,却匠心独运:松竹相映成趣,假山与水景互为映衬,四时花木错落有致,宛如一方遗世独立的世外桃源。

小莲庄码头旁的嘉业藏书楼,亦是藏着岁月沉香的胜境。步入门庭,透过雕花木窗望进去,万千古籍如卫兵列阵般静立在深褐色的书架上,泛黄的纸页间仿佛流淌着千年文脉。虽不能亲手翻开这些承载着历史烟云的典籍,但仅凭这一眼望不尽的书海盛景,便已让人感受到文明传承的重量,心底满是与千年智慧遥相呼应的获得感。

晚上我们去花满楼茶馆听戏曲演唱,我们进入茶馆时,里面已坐满听演唱的客人,等了一会儿,两名艺人开始为我们弹唱当地的名曲。软糯糯的吴侬语演唱配上琵琶声,古风味十足,将千年风雅揉进这一方茶香四溢的天地。茶香、弦音、吴语,在暖黄的灯笼光晕里晕染出一幅流动的水墨长卷。

南浔之旅的第三天清晨,我们在善琏辣油小馄饨店饱尝了皮薄馅鲜的美味后,便携手妻子开启了期待已久的旅拍行程。幽默风趣的摄影师全程耐心指导,当相机定格下第一张光影流转的画面时,心中满是夙愿得偿的喜悦。是啊,趁年轻,就该多收集这些闪着光的美好记忆。等有一天,我们都白发苍苍了,再翻看这些照片时,定能透过泛黄的相纸,重新触摸到南浔清晨的微风,闻到小馄饨的香气,听见彼此年轻的笑声,那些被岁月珍藏的甜蜜,也会在相视一笑间,再次漫上心头。

正午时分,循着木格窗飘出的酱香味,我们在百间楼靠河岸边的一家餐馆吃午饭。当时,印象最深的莫过于店里的猫咪了,特别是那几只刚满月的小猫,粉嫩嫩的肉垫蜷成小毛球,即便被捧在掌心,也依旧打着奶嗝酣睡,绒毛随着呼吸轻轻起伏,像是裹着晨露的蒲公英,甚是讨人欢喜,于是我们抚摸这些小猫许久。老板见我们这么喜欢小猫,就说“喜欢就带两只走吧!正好给小家伙找个好人家。”,可是我们归程千里迢迢,实在不忍让这些娇弱的小生命受颠簸之苦,我们委婉地拒绝了老板的好意。船娘的欸乃声里,老板娘抱着猫群挥手送别的身影渐渐模糊,却把这份江南特有的温柔,连同猫咪的呼噜声,一起揉进了南浔的记忆里。

暮色如宣纸上晕染的墨色,将百间楼的黛瓦白墙渐渐浸透。我们信步来到临河一家馆子,点了套颇具江南韵味的围炉茶套餐。等店家将陶泥炭炉、粗陶茶碗与各色茶点摆满木桌,才惊觉南浔的茶饮竟如此讲究。有现炒的五香花生、粒大饱满的瓜子,另有蜜渍红枣、桂圆肉软糯清甜,香蕉干带着自然果香,酥脆的苏式饼干层层叠叠,更有刚出炉的烤红薯,裹着焦香的外皮在点心盘里散发暖意,当季鲜果切片点缀其间,宛如一幅鲜活的秋日食趣图。

我们围炉坐在岸边,看摇橹船载着细碎的波光缓缓划过,对岸人家亮起盏盏灯笼,光晕在水波里碎成摇曳的金箔。屋檐下来往行人的低语、附近阁楼传来哼唱的小调,都化作这江南暮色里最温柔的注脚,而我们守着这一方小小的茶炉,将时光熬煮成绵长的惬意。

饮茶完毕,我们沿着百间楼的屋檐漫步,沉醉于古镇的夜景之中。这几日,我总忍不住驻足凝望那些古建筑,尤其是雕梁画栋的木窗,每一扇都像是凝固的诗篇,藏着岁月的故事。我总忍不住拍下这些美好画面,将它们不同的模样定格,镜头里的每一道雕花,都是时光精心雕琢的痕迹。

南浔的美,或许更在于它的人文底蕴。这里的自然与文化相互交融,如同水墨丹青般浑然天成,每一处角落都流淌着千百年来中国人骨子里对美的独特理解与追求。

反观我的家乡,虽也有山川江河的灵秀,可那些千篇一律、如同集装箱般的房屋,生硬地嵌入自然画卷,总让人觉得有些突兀。或许,这也是未来建筑行业值得探索与改造的方向。如何在发展中把自然与人文的和谐之美深度融合,这对未来房屋建设改造其实是留有巨大空间的。

值得欣喜的是,随着文化自信的日益觉醒,传统美学正从历史深处走来。我们有理由期待,那些沉淀着东方美学理念的飞檐斗拱、曲径通幽、借景框景,终将化作新时代建筑的基因密码,让大江南北的每一寸土地,都能生长出既具现代气质、又富传统神韵的人居诗篇,那或许才是真正属于中国人的理想家园。

告别南浔的那日,古镇褪去了往日的雨帘,以一袭艳阳织就的新装,将藏在烟雨中的另一种风情娓娓道来。我们伫立桥头,任目光漫过如洗的碧空、河心晃悠的乌篷船、延向远方的青石板街,还有那勾勒着工笔线条的青砖黛瓦。每一帧风景都在时光里舒展成画,将南浔的韵致酿成一首平仄相间的诗。

再次来到龙凤面馆吃了早餐之后,就到附近走了一圈,买了一些当地的特产之后,就要告别。返回的途中,青石板的凹痕里仍存着雨丝的吻痕,指尖抚过桥栏上被岁月磨润的纹路,忽觉每一块砖石都在诉说着不舍,每一片瓦当都在承接不舍的目光。当脚步渐远,身后的古镇却在记忆里愈发清晰。蓝天是它的笺纸,流水是它的诗行,而那未干的墨痕里,藏着我走不出的江南水乡。

查看更多>>上一篇:散文 | 青瓦上的月光 下一篇:晨读散文 | 中年人生,求...