晨读散文 | 立冬过后就是冬

2025-11-17 20:33 编辑:云彩间

节气更迭,天地悄然换装,寒风从北方的旷野席卷而来,带着一种不容置疑的凛冽,拂过城市的高楼和乡间的田野。清晨,我推开窗,一股冷空气扑面而来,窗玻璃上结了一层薄薄的霜花,像是冬日随手画下的抽象图案,晶莹剔透,却又透着寒意。街头的梧桐树,叶子已凋零大半,残存的几片枯黄在枝头颤抖,仿佛在诉说夏日的繁华与秋日的绚烂都已逝去。行人匆匆,裹紧了外套,围巾在风中飘扬,他们的脚步比往常更急促,似乎想尽快逃离这突如其来的寒冷。立冬,这个节气的名字本身就有一种仪式感——它宣告着冬天的正式来临,不再是秋的余韵,而是冬的序曲。于我而言,这不仅仅是日历上的一页翻转,更是心态的深沉转变:冬日的到来,象征着收敛、内省和等待,仿佛整个世界都慢了下来,进入一种静谧的沉思状态。我站在窗前,看着霜花慢慢融化,露出外面灰蒙蒙的天空,心中涌起一股复杂的情感,既有对寒冷的不适,又有对这份宁静的珍惜。立冬过后就是冬,这句话简单却深刻,它像一句箴言,提醒我季节的轮回不可阻挡,而生活的节奏也需随之调整。

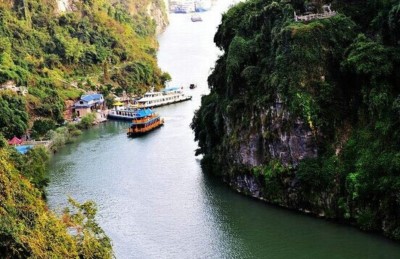

自然景象的变迁是冬日最直接的宣言。立冬过后,寒风渐起,不再是秋日的轻柔拂面,而是带着锋利的刀刃,切割着空气,吹得树枝呜呜作响。漫步在公园的小径上,脚下是厚厚的落叶,金黄与褐红交织,踩上去发出沙沙的声音,像是大自然在低声吟唱一首告别曲。草木枯黄,昔日郁郁葱葱的草地现在变得稀疏干瘪,唯有几株常青树倔强地挺立,为这片凋零点缀一丝绿意。

2

天空高远而清澈,蓝得近乎透明,云朵稀薄如纱,阳光透过时,洒下淡淡的光晕,不似夏日灼热,却多了一份清冷的美感。河面上,开始结起薄薄的冰层,像是镜子的初胚,反射着天光云影,偶尔有野鸭掠过,激起一圈圈涟漪,打破这静止的画面。鸟雀南飞,成群结队地划过天际,它们的鸣叫渐行渐远,留下一片空寂; 炊烟从远处的村庄袅袅升起,在寒风中扭曲变形,像是一幅动态的水墨画,勾勒出人与自然的和谐。这些景象中,动与静形成鲜明对比:风的呼啸与叶的寂静,鸟的迁徙与烟的升腾,都在诉说着季节的更迭。我路过一片田野,看见农民们正在收割最后的作物,土地裸露出来,等待着冬雪的覆盖。这自然的变迁,不仅仅是视觉的盛宴,更是感官的洗礼——寒风吹在脸上,带来刺痛;落叶的气息混合着泥土的芬芳,扑鼻而来;远处传来的风声与鸟鸣,交织成冬日的交响乐。在这样的画卷中,我感受到冬的威严与包容,它无情地剥去浮华,却又慷慨地展现本质。

生活日常的适应,是冬日里人与环境的一场温柔博弈。户外,寒冷侵袭着每一个角落,街头的小贩早早支起摊位,热气从锅中升腾,贩卖着热乎乎的包子或汤圆,吸引着过往行人驻足。孩子们裹得严严实实,脸蛋红扑扑的,在空地上追逐打闹,如果幸运地遇上初雪,他们会兴奋地堆雪人、打雪仗,欢声笑语在冷空气中回荡,为冬日注入生机。然而,更多的时刻,人们转向室内,寻求温暖与庇护。

3

家中,炉火噼啪作响,跳动的火焰投下摇曳的光影,将房间染成一片橘黄。我习惯于捧一杯热茶,茶香氤氲,暖流从掌心蔓延至全身,驱散寒意;围巾和手套不再是装饰,而是必需品,包裹着身体,带来一种被呵护的安全感。书架上,书本静静排列,我常在这样的午后,蜷缩在沙发里,读一首古诗或写几行日记,让思绪在沉静中流淌。外界的严酷与内部的温馨,仿佛是生命的两极。晚餐时,家人围坐一桌,火锅咕嘟咕嘟地沸腾,食材在汤中翻滚,热气模糊了窗户,也拉近了彼此的距离。这种从外到内的转变,不仅是身体的适应,更是心灵的调适——冬教会我们慢下来,珍惜简单的事物,譬如一杯茶、一本书、一次团聚。夜晚,我走在回家的路上,路灯将影子拉长,寒风刺骨,但一想到屋内的温暖,脚步便轻快起来。这日常的片段,琐碎却真实,串联起冬日的节奏,让人在寒冷中找到平衡与慰藉。

立冬作为传统节气,承载着千年的智慧与习惯。进补饮食是重中之重,民间有“立冬补冬,补嘴空”的俗语,家家户户忙碌起来,准备丰盛的餐食。饺子是北方的经典,馅料丰富,象征团圆与富足;热汤则南方更常见,如羊肉汤或鸡汤,滋补身心,驱寒暖胃。我记忆中的立冬,总是伴随着母亲在厨房的忙碌,她一边腌菜存粮,一边念叨着“冬储”的重要性——这些习惯源于农耕时代,却在现代生活中延续,成为连接过去与现在的纽带。节气养生也渗透日常,人们注重保暖防寒,早睡晚起,以顺应自然规律;练习太极拳或散步,保持身体活力。这些习俗不仅是实用指南,更是文化传承,让人在忙碌中 停留,反思生活。诗意联想进一步丰富了冬日的内涵,古诗词中,冬常被赋予哲思与美感。如白居易的“夜深知雪重,时闻折竹声”,描绘了雪夜的静谧与力量;杜甫的“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵”,则抒发了对时光流逝的感慨。引用这些诗句,我仿佛与古人对话,感受到冬日的普遍性——它不仅是自然现象,更是情感与思想的载体。在冬日里,这些文化元素交织,营造出一种仪式感,让平凡的日常升华。我曾参加一个立冬聚会,朋友们分享家乡习俗,笑语声中,我们品尝热酒,谈论季节变迁,那一刻,冬不再寒冷,而是充满了人情味与传承。

寒冷中,孤独感时而袭来,像是一层薄雾,笼罩心头。我独自漫步在雪后的街道,脚印在洁白中延伸,四周寂静无声,唯有自己的呼吸清晰可闻。这孤独不是消极的,而是一种沉淀——它让我停下脚步,反思过往:一年的忙碌、得失、欢笑与泪水,都在冬日的沉静中浮现。冬是沉思的季节,它剥去外在的喧嚣,露出内心的本真。在这样的时刻,我常想起人生的“冬眠”,那些低谷与等待,如同自然界的花草,在严寒中蛰伏,只为春天的绽放。象征意义上,冬是生命循环不可或缺的一环:凋零中孕育新生,死亡中暗含复苏。田野里,种子在冻土下沉睡,等待着时机;树木光秃的枝干,实则储存着来年的活力。这让我联想到个人的逆境——失败、挫折或迷茫,正如冬日,虽寒冷漫长,却孕育着希望与成长。从个人体验延伸,冬日的哲思触普遍性共鸣:我们都在时光的河流中航行,季节的轮回提醒我们珍惜当下,拥抱变化。一个老人曾告诉我,他最爱冬天,因为它教会他忍耐与坚韧;一个孩子则期待雪天,因为它带来惊喜。这些感悟,让冬不再只是气候,而是一种生活态度——在收敛中积蓄力量,在内省中看清方向。我坐在窗前,看着暮色降临,天空由蓝转暗,星星点点出现,心中涌起一股平和。冬日的寒冷不再是威胁,而是催化剂,促我更深地理解自己与世界。

冬日的到来,从节气演变为一种生活状态:它教会我们慢下来,在寒冷中寻找温暖,在沉静中孕育希望。总结这一切,我感受到冬的过渡性——它不是终点,而是桥梁,连接着秋的收获与春的生机。展望未来,我隐约期待春天的脚步,那冰雪消融、万物复苏的景象,已在心中萌芽。冬日的等待,不是被动,而是积极的准备;正如人生,低谷中积蓄的能量,终将迸发。余韵留白,我用简洁意象收束:雪后初霁,阳光洒在银白大地上,折射出耀眼的光芒;暮色中,炊烟再次升起,融入夜空,像是一首未完成的诗。立冬过后就是冬,这句话回荡在耳边,带着冬日的回响——它简单,却蕴含无限深意,提醒我在季节的轮回中,找到自己的节奏与宁静。

查看更多>>上一篇:晨读散文 | 深秋琐忆 下一篇:夜读散文|《暖冬》